Die meisten Menschen, die sich - wenn überhaupt - mit der Zwischenkriegszeit auseinandersetzen, stoßen auf eine Erzählung von zwei verhärteten Fronten. Zwei Fronten deren größter Fehler es angeblich war, der Gewalt nicht abgeschworen zu haben.

In der Schule lernen wir von zwei Seiten eines Konflikts, die sich einfach nicht vertragen konnten. Wir lernen, dass wir beide Seiten verstehen müssten, als wären wir Außenstehende.

Ich war dreißig, als ich beim Streben nach einem besseren Schulabschluss eine Abendschule besucht hab und dort nach fast 15 Jahren zum ersten Mal wieder Geschichtsunterricht hatte. Gemeinsam mit 18jährigen, die das Thema kaum besser verstehen konnten als ich beim ersten mal, als mir die Lehrerin (es war sogar die gleiche) vom sogenannten Bürgerkrieg erzählte. Ich frag mich immer, ob es ein Bürgerkrieg ist, wenn der Staat gegen Teile der Bevölkerung kämpft.

Die Februarkämpfe waren ein Krieg des staatlich unterstützten Faschismus gegen den Widerstand.

Ich war dreißig und schon über zehn Jahre lang relativ linksradikal, als ich endlich verstand, dass ich auf einer der beiden Seiten stehe. In eigener Sache, aber auch ohne wirklich eine Wahl zu haben.

Ich stehe im Visier der Faschist_innen und bekomme das am Arbeitsplatz zu spüren. Ich stehe auf einer der beiden Seiten aus politischer Überzeugung, wegen meiner gesellschaftlichen Position als Kommunistin und als nichtbinäre trans Frau.

Ich stehe auf dieser Seite wie mein Opa, sein Bruder, deren Vater und ihr Großvater, der in Mödling aktiv an der Entstehung von Gewerkschaften mitgewirkt hat.

Im Februar 1934 haben österreichische Paramilitärs gemeinsam mit der staatlichen Armee den antifaschistischen Widerstand in Österreich zerschlagen. Genau so wenig wie sich Antifaschismus heute auf Sportgruppen beschränkt, reden wir auch beim Antifaschismus der dreißiger nicht nur von Wehrturner_innen, wenn wir antifaschistischer Widerstand sagen.

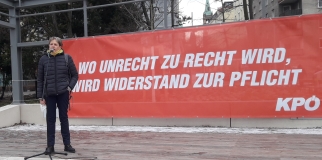

Wir dokumentieren nachfolgend die Rede von Bernhard Gaishofer (Sprecher der KPÖ-Donaustadt) bei der Februar Kundgebung vor dem Goethehof am 20. Februar.

Wir dokumentieren nachfolgend die Rede von Bernhard Gaishofer (Sprecher der KPÖ-Donaustadt) bei der Februar Kundgebung vor dem Goethehof am 20. Februar. Florian Birngruber, Bezirksrat in Favoriten und Bundeskoordinator der KPÖ, sprach über die Geschehnisse in Favoriten ebenso wie über die internationale Bedeutung, welche die Februar-Kämpfe für den antifaschistischen Widerstand in ganz Europa hatten. Zugleich unterstrich er die Bedeutung linken Engagements in der Gegenwart.

Florian Birngruber, Bezirksrat in Favoriten und Bundeskoordinator der KPÖ, sprach über die Geschehnisse in Favoriten ebenso wie über die internationale Bedeutung, welche die Februar-Kämpfe für den antifaschistischen Widerstand in ganz Europa hatten. Zugleich unterstrich er die Bedeutung linken Engagements in der Gegenwart. Solidarisches Handeln - in der Vergangenheit wie in der Gegenwart - sind von enormer Bedeutung, um Veränderungen durchsetzen zu können - so Empacher. Es gelte in der Theorie und in der Praxis nach dem Gemeinsamen und nach neuen Wegen zu suchen, um den großen politischen Herausforderungen der Gegenwart gerecht werden zu können.

Solidarisches Handeln - in der Vergangenheit wie in der Gegenwart - sind von enormer Bedeutung, um Veränderungen durchsetzen zu können - so Empacher. Es gelte in der Theorie und in der Praxis nach dem Gemeinsamen und nach neuen Wegen zu suchen, um den großen politischen Herausforderungen der Gegenwart gerecht werden zu können. In einer Presseaussendung hat die SPÖ-Spitze sich heute zum Februar 1934 geäußert. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch sagen dabei allerlei Kluges, aber auch allerlei Blödsinn wird verzapft.

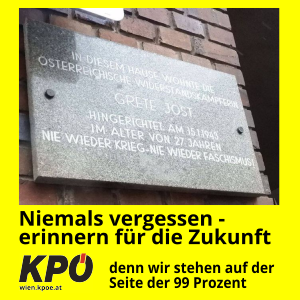

In einer Presseaussendung hat die SPÖ-Spitze sich heute zum Februar 1934 geäußert. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch sagen dabei allerlei Kluges, aber auch allerlei Blödsinn wird verzapft. Antifaschistische Kundgebung in Erinnerung an die Kommunistin und Widerstandskämpferin Grete Jost (1916 - 1943)

Antifaschistische Kundgebung in Erinnerung an die Kommunistin und Widerstandskämpferin Grete Jost (1916 - 1943)

"Der Jahrestag der Reichspogromnacht im Jahre 1938 ist mir einmal mehr Anlass vor der Gefahr eines wachsenden Antisemitismus und Rassismus, der sich oft mit Sexismus und Homophobie verknüpft, zu warnen", so Susanne Empacher, stellvertretende Landessprecherin der KPÖ-Wien und Bezirksrätin in Wien-Landstraße.

"Der Jahrestag der Reichspogromnacht im Jahre 1938 ist mir einmal mehr Anlass vor der Gefahr eines wachsenden Antisemitismus und Rassismus, der sich oft mit Sexismus und Homophobie verknüpft, zu warnen", so Susanne Empacher, stellvertretende Landessprecherin der KPÖ-Wien und Bezirksrätin in Wien-Landstraße. Dora Schimanko wird vielen Aktivisten und Aktivistinnen lange in Erinnerung bleiben, denn ihr Engagement für eine bessere, gerechtere Welt war bemerkenswert.

Dora Schimanko wird vielen Aktivisten und Aktivistinnen lange in Erinnerung bleiben, denn ihr Engagement für eine bessere, gerechtere Welt war bemerkenswert.  an die Genossen und Genossinnen von DIDF und ATIGF und all jene, die mit den aktuellen Protesten der türkisch-kurdischen Community solidarisch sind

an die Genossen und Genossinnen von DIDF und ATIGF und all jene, die mit den aktuellen Protesten der türkisch-kurdischen Community solidarisch sind Als ungeheuerlich bezeichnet Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien, den gestrigen Angriff mehrerer hundert rechtsradikaler, faschistischer türkischer Jugendlicher auf das EKH, in welchem u.a. die linken türkisch-kurdischen Vereine DIDF und ATIGF ihr Vereinssitz haben.

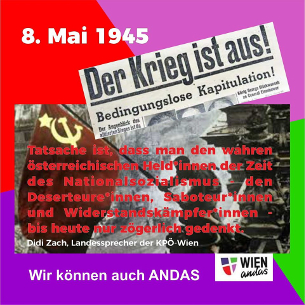

Als ungeheuerlich bezeichnet Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien, den gestrigen Angriff mehrerer hundert rechtsradikaler, faschistischer türkischer Jugendlicher auf das EKH, in welchem u.a. die linken türkisch-kurdischen Vereine DIDF und ATIGF ihr Vereinssitz haben. Ein Kommentar von Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien

Ein Kommentar von Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien